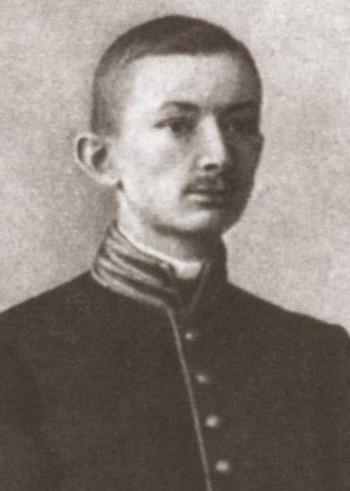

게오르기 치체린

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

게오르기 치체린은 러시아 제국의 외교관이자, 소련의 외무인민위원이었다. 그는 귀족 가문 출신으로, 혁명 운동에 공감하여 망명 생활을 하다가 1917년 10월 혁명 이후 볼셰비키에 합류했다. 치체린은 레프 트로츠키의 부관으로 브레스트-리토프스크 조약 협상에 참여했으며, 1918년부터 1930년까지 외무인민위원으로 재직하며 친독일 외교 정책을 펼쳤다. 그는 1922년 제노바 회의에서 라팔로 조약을 체결하여 독일과의 외교 관계를 정상화하고, 중국과의 관계 수립에도 기여했다. 말년에는 건강 악화로 은퇴했으며, 소련 외교 정책 수립에 중요한 역할을 한 인물로 평가받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 러시아의 성소수자 정치인 - 니콜라이 예조프

니콜라이 예조프는 소련의 정치인이자 대숙청을 주도하며 내무인민위원장으로서 공포 정치를 펼쳤으나, 이후 권력에서 밀려나 처형되어 소련 역사에서 지워진 인물이다. - 성소수자 귀족 - 로베르 드 몽테스키우

로베르 드 몽테스키우는 19세기 말 프랑스 벨 에포크 시대 파리 사교계의 중심인물로, 시인이자 평론가, 소설가, 전기 작가였으며, 화려한 언변과 독특한 스타일로 유명하고 마르셀 프루스트 소설 등장인물의 모델 중 한 명으로 알려졌다. - 성소수자 귀족 - 순빈 봉씨

순빈 봉씨는 창녕 현감 봉려의 딸로, 문종의 세자빈이었으나, 파행적인 행동으로 인해 1436년 세종에 의해 폐출되었다.

2. 초기 생애와 경력

게오르기 치체린은 알렉산드르 푸시킨과 먼 친척 관계인 러시아 제국의 귀족 가문 출신이다. 아버지 바실리 N. 치체린은 외무부 외교관이었고, 삼촌 보리스 치체린은 법철학자이자 역사가였다.[1]

젊은 시절 치체린은 역사, 특히 리하르트 바그너의 고전 음악과 프리드리히 니체에 심취했다. 볼프강 아마데우스 모차르트에 관한 책을 저술했고, 주요 유럽 언어와 여러 아시아 언어를 구사했다.[2] 상트페테르부르크 대학교에서 역사 및 언어학 학위를 취득한 후, 1897년부터 1903년까지 외무부 기록 보관소에서 근무하며 『러시아 외무성사』 편찬에 참여했다.

1904년, 탐보프 현에 있는 삼촌의 영지를 상속받아 부유해진 치체린은 이 재산을 1905년 러시아 혁명 직전 혁명 활동 지원에 사용했다. 그 해 말 체포를 피해 해외로 도피, 이후 13년간 런던, 파리, 베를린 등지에서 망명 생활을 하며 러시아 사회 민주 노동당 멘셰비키 분파에 가입해 망명 정치에 적극 참여했다. 독일 제국에서 동성애 치료를 위해 요양원에서 치료를 받기도 했다.[3]

2. 1. 출생과 가문

게오르기 치체린은 1872년 11월 24일 러시아 제국 탐보프 현 카라울에서 유서 깊은 귀족 가문의 후손으로 태어났다.[1] 그의 가문은 알렉산드르 푸시킨과 먼 친척 관계였다.[1] 아버지 바실리 N. 치체린은 러시아 제국 외무부에서 근무한 외교관이었다. 삼촌 보리스 치체린은 저명한 법철학자이자 역사가였다.[1]2. 2. 교육 및 성장 과정

게오르기 치체린은 알렉산드르 푸시킨의 먼 친척으로, 러시아 제국 탐보프 현의 오래된 귀족 가문에서 태어났다. 아버지 바실리 치체린은 외무부 외교관이었다.[1] 어린 시절 그는 삼촌 보리스 치체린의 영지가 있는 탐보프 주 카라울에서 성장했다.[1]젊은 시절의 치체린은 역사, 특히 리하르트 바그너의 고전 음악과 프리드리히 니체에 심취했는데, 이는 그가 평생 동안 추구한 열정이었다.[2] 볼프강 아마데우스 모차르트에 관한 책을 쓰기도 했으며, 모든 주요 유럽 언어와 여러 아시아 언어를 구사할 수 있었다.[2] 소년 시절부터 프리드리히 니체, 아르투어 쇼펜하우어, 이마누엘 칸트, 표도르 도스토옙스키 등의 저서를 탐독했다. 김나지움에서는 훗날 시인이 된 Кузмин, Михаил Алексеевич|미하일 쿠즈민ru과 친분을 맺었다.

상트페테르부르크 대학교에서 역사 및 언어학 학위를 취득한 후,[2] 1897년(또는 1898년)부터 1903년까지 러시아 외무부 기록 보관 부서에서 일했다.[2] 이곳에서 그는 『러시아 외무성사』 편찬에 참여했다.

2. 3. 초기 경력

게오르기 치체린은 알렉산드르 푸시킨의 먼 친척으로, 오래된 귀족 가문 출신이다. 러시아 제국의 외무부에서 외교관으로 일했던 아버지 바실리 N. 치체린과 그의 아내는 탐보프 주 카라울에 있는 삼촌 보리스 치체린의 영지에서 치체린을 낳았다.[1]젊은 시절, 치체린은 역사에 대한 관심과, 리하르트 바그너의 고전 음악, 프리드리히 니체에 대한 열정을 가졌었다. 그는 볼프강 아마데우스 모차르트에 관한 책을 저술했고, 주요 유럽 언어와 여러 아시아 언어를 구사할 수 있었다.[2] 상트페테르부르크 대학교에서 역사 및 언어학 학위를 취득한 후, 1897년부터 1903년까지 러시아 외무부 기록 보관소에서 근무했다. 그는 『러시아 외무성사』 편찬에 참여했다.[3]

1904년, 치체린은 탐보프 현에 있는 삼촌의 영지를 상속받아 부유해졌다.[3]

3. 혁명 운동과 망명 생활

게오르기 바실리예비치 치체린은 러시아 제국 탐보프 현의 귀족 집안에서 태어났다. 아버지 바실리 치체린은 외교관이었고, 어머니 또한 외교관의 딸이었다. 역사학자, 법학, 정치학자인 보리스 치체린은 그의 삼촌이었다. 소년 시절부터 러시아가 안고 있는 모순을 깨달았으며, 프리드리히 니체, 아르투어 쇼펜하우어, 이마누엘 칸트, 표도르 도스토옙스키 등의 저서를 탐독했다. 김나지움에서는 후에 시인이 된 Кузмин, Михаил Алексеевич|미하일 쿠즈민ru과 친분을 맺었다. 상트페테르부르크 대학교 역사·철학부를 졸업한 후, 1898년 러시아 제국 외무성 문서 보관소에서 근무했다. 이곳에서 『러시아 외무성사』 편찬에 참여하기도 했다. 그러나 제국의 외교관이면서 점차 혁명 운동에 공감하게 되었고, 건강상의 이유를 명목으로 출국했다.

3. 1. 혁명 운동 참여

독일의 베를린과 본에서 처음으로 독일 사회민주당(SPD)과 접촉했고, 이어서 러시아 사회민주노동당의 볼셰비키, 멘셰비키 양 파와 접촉했다.[21] 1907년 치체린은 멘셰비키에 참여하여 독일 외에도 영국, 프랑스에서 활동했다.[21] 치체린은 이 시점에서는 레닌이 이끄는 볼셰비키에 대해, 동 파의 급진적이고 과격한 당 조직론, 전술론에 반대하는 입장이었다.[21] 1908년 베를린에서 체포되어 독일에서 추방되었다.[21] 또한, 러시아 외무성에서도 면직되었다.[21]치체린은 파리로 이주하여 프랑스 사회당에서 활동을 재개했다.[21] 1914년 제1차 세계 대전이 발발하자, 트로츠키를 지지하고, "조국 방위파"에서 "국제주의"로 전향하여 멘셰비키식 온건주의에서 전환했다.[21] 1917년 러시아 혁명(2월 혁명) 당시에는 영국에 머물며, 반전 운동에 참여했으나, 영국 당국에 체포·구금되었다.[21] 그러나 10월 혁명으로 레닌을 수반으로 하는 소비에트 정권이 수립되었다.[21] 외무인민위원(외무장관)에 취임한 트로츠키는 영국 정부에 대해 치체린과 막심 리트비노프의 석방을 요구했고, 1918년 1월 영국 주러시아 대사 및 브루스 록하트와 교환하는 방식으로 석방되어 귀국했다.[21]

3. 2. 망명 생활과 사회주의 활동

1907년 멘셰비키에 참여하여 독일 외에도 영국, 프랑스에서 활동했다. 이 시기 치체린은 레닌이 이끄는 볼셰비키의 급진적이고 과격한 당 조직론 및 전술론에 반대하는 입장이었다.[21] 1908년 베를린에서 체포되어 독일에서 추방되었고, 러시아 외무성에서도 면직되었다.이후 치체린은 파리로 이주하여 프랑스 사회당에서 활동을 재개했다.[21] 1914년 제1차 세계 대전이 발발하자, 트로츠키를 지지하고 "조국 방위파"에서 "국제주의"로 전향하여 멘셰비키식 온건주의에서 벗어났다.[21]

3. 3. 제1차 세계 대전 시기 반전 운동

1914년 제1차 세계 대전이 발발하자 치체린은 반전 노선을 채택했고, 이는 블라디미르 레닌의 볼셰비키와 가까워지는 계기가 되었다.[4] 1915년 영국으로 이주한 그는 메리 브리지스-아담스와 함께 러시아 정치범 및 망명자 구제 위원회를 설립했다.[4] 이 위원회는 차르 체제에 반대하는 운동을 펼쳤으며, 조직 노동계의 지지를 얻는 데 초점을 맞추었다.[4] 위원회의 원래 목표는 차르 치하 감옥에 갇힌 혁명가들에게 송금할 돈을 모으는 것이었지만, 치체린의 지휘 아래 차르 체제 자체에 대한 체계적인 선동으로 활동 범위가 넓어졌다.[4]1917년, 치체린은 반전 저술 활동으로 인해 영국 정부에 체포되어 브릭스턴 감옥에 수감되었다.

4. 소련 외무인민위원 활동

1917년 러시아 혁명(2월 혁명) 당시 영국에 머물며 반전 운동에 참여했으나, 영국 당국에 체포·구금되었다. 10월 혁명으로 레닌을 수반으로 하는 소비에트 정권이 수립되자 외무인민위원(외무장관)에 취임한 레프 트로츠키는 영국 정부에 치체린의 석방을 요구했고, 1918년 1월 영국 주러시아 대사 등과 교환하는 방식으로 석방되어 귀국했다.

귀국한 치체린은 러시아 공산당(볼셰비키)에 입당하여 곧바로 브레스트-리토프스크 조약 조인에 파견되었다. 브레스트-리토프스크에서 레닌의 지시에 따라 "조문을 읽지 않고" 조기에 강화 조약에 조인했다. 1918년 5월, 트로츠키의 후임으로 외무인민위원이 되었다.

외무장관 취임 초기의 최대 과제는 시베리아 출병 문제였으나, 극동 공화국을 완충 국가로 삼아 일본과의 충돌을 피했다. 내전 종료 후의 소련은, 주변 국가와의 관계 개선을 연출하는 한편 세계 각지에 혁명을 수출하는 이원 정책을 채택했는데, 치체린은 외무장관으로서 외교적 난국에 직면했다.

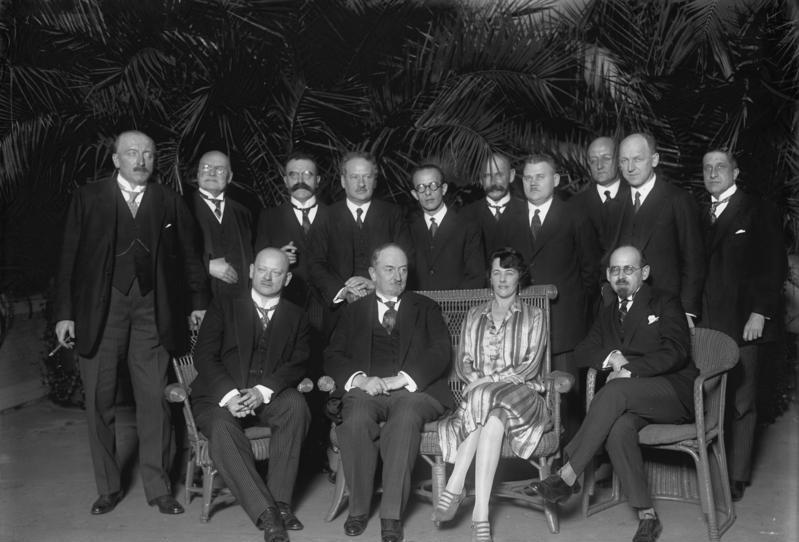

1922년에 개최된 제노바 회의에서는 소련 전권으로 참석하여 레닌의 지시를 충실히 수행했다. 제노바 회의에서 발터 라테나우와의 비밀 협상을 전개하여 라팔로 조약을 체결, 독일 및 아시아 국가들과 긴밀한 관계를 구축하여 베르사유 체제에 대해 비판적인 외교 정책을 수행해 갔다. 일본과의 관계에서는, 당시 일본 전권이었던 이시이 기쿠지로 외무장관과 격렬한 논쟁을 벌였다. 제노바 회의에서 그의 외교 수완은 열강 수뇌부로부터 높이 평가받았으며, 특히 영국 총리 데이비드 로이드 조지는 치체린을 격찬했다.

1925년 소련 공산당 중앙위원으로 선출되었다.

1930년 7월 건강상의 이유로 외무장관에서 해임되었고, 후임 외무장관에는 막심 리트비노프가 취임했다. 치체린은 1921년 『프라우다』지에 스탈린이 담당하고 있던 민족 문제 정책을 비판했고, 1927년에는 스탈린에게 외교 정책을 비판하는 서한을 보내 스스로 외무장관에서 해임해 줄 것을 요청했다. 또한, 원래 트로츠키와 친밀한 관계였으며, 트로츠키의 실각·망명과 함께 입지가 약화되었다고 관측된다.

4. 1. 볼셰비키 정부 합류

10월 혁명 이후 레프 트로츠키의 노력으로 석방되어 러시아로 귀국했다.[5] 1918년 초 러시아로 돌아온 치체린은 볼셰비키에 정식으로 가입했다.[6]4. 2. 외무인민위원회 부위원 및 위원

브레스트-리토프스크 조약 협상에서 레프 트로츠키의 부관으로 활동했다.[5] 1918년 2월 조약 체결 이후 트로츠키가 사임하자, 외무인민위원회 임시 수장이 되었다.[6] 1918년 5월 30일 정식으로 외무인민위원(외무장관)에 임명되었다.[6]

초기에는 영국에 반대하고 독일에 우호적인 외교 정책을 펼쳤다.[6] 1920년에는 영국 노동자들을 자원 부대로 조직하려는 시도도 있었으나, 소련군이 바르샤바 근처에서 멈추면서 실현되지 않았다.[6]

1922년, 제노바 회의에 참여하여 독일과 라팔로 조약을 체결했다.[7] 그는 제노바 회의가 실패하면 외국 차관을 얻기 어려워질 것이라고 생각해 레닌에게 회의를 망치지 말라고 요청했다. 독일과의 협력을 추진하며 울리히 폰 브로크도르프-란차우와 긴밀한 관계를 맺었다.

또한, 소련 내 로마 가톨릭 교회의 지위에 대해 미래의 교황 비오 12세가 되는 에우제니오 파첼리와 외교 협상을 진행했다.

1923년 4월 10일, 이오시프 스탈린에게 보낸 편지에서 콘스탄티 부드케비치 처형으로 인한 국제적 파장을 설명하며, 소련에 대한 외교적 승인 노력이 차질을 빚고 있다고 언급했다.[8] 미국, 프랑스, 영국에서 소련에 대한 외교적 승인을 얻으려는 노력이 큰 차질을 빚었으며, 특히 미국의 윌리엄 보라 상원 의원은 부드케비치 처형에 대한 미국인들의 분노로 인해 국무장관 찰스 에번스 휴스와의 회담을 취소해야 했다.[8] 치체린은 스탈린에게 외부 세계가 소련의 반종교 캠페인을 "노골적인 종교 박해"로 보고 있다고 설명하며, 티콘 총대주교에게 사형 선고가 내려지면 국제적 입지가 더욱 악화될 것이라고 우려했다.[8]

이오시프 스탈린이 1924년 레닌을 대신했을 때도 외무 장관으로 남았으며, 스탈린은 그의 의견을 높이 평가했다. 1928년에는 자본주의 국가들과의 관계 개선을 통해 외국 투자를 장려하고자 했으며, 이는 스탈린의 지지를 받았다.[9][10]

1926년 11월부터 1927년 6월, 1928년 9월부터 1930년 1월까지는 건강 문제로 독일 또는 프랑스 리비에라에서 치료를 받았다.[11] 그는 니콜라이 부하린의 연설이 소련-독일 관계에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 비판하는 등, 정치인과 정책에 대한 비판적인 편지를 쓰기도 했다.[12][13]

중국과의 공식적인 관계 수립과 크렘린의 중국 정책 설계에 중요한 역할을 했으며, 중국 동부 철도, 만주, 몽골 문제에 집중했다.[14]

4. 3. 주요 외교 활동

1922년 제노바 회의에 소련 대표단의 일원으로 참석하여 라팔로 조약을 독일과 체결했다.[6] 이를 통해 독일과의 외교 관계를 정상화하고, 베르사유 체제에 대해 비판적인 외교 정책을 수행해 나갔다. 제노바 회의에서 그의 외교 수완은 열강 수뇌부로부터 높이 평가받았으며, 특히 영국 총리 데이비드 로이드 조지는 치체린을 격찬했다.로마 가톨릭 교회와의 외교 협상을 통해 소련 내 로마 가톨릭 교회의 지위 문제를 논의했다.[8]

극동 공화국을 완충 국가로 삼아 일본과의 충돌을 피하는 외교 정책을 추진했다.[14] 일본과의 관계에서는, 당시 일본 전권이었던 이시이 기쿠지로 외무장관과 격렬한 논쟁을 벌인 일화가 전해진다.

대한민국 임시정부의 독립운동을 지원하는 등, 제국주의에 맞서는 민족 해방 운동을 지지하는 입장을 취했다.

4. 4. 외교 정책 및 이념

치체린은 외무인민위원회에서 영국에 대한 반감을 바탕으로 친독일 외교 정책을 추진했다.[5] 1920년에는 레닌에게 영국 노동자들을 자원 부대로 조직할 것을 제안하기도 했으나, 이 아이디어는 실현되지 않았다.[6]1922년, 치체린은 제노바 회의에 참여하여 독일과 라팔로 조약을 체결했다. 그는 독일과의 협력 관계를 중시하여 울리히 폰 브로크도르프-란차우와 긴밀하게 협력했다.[7] 또한, 발터 라테나우와 비밀 협상을 전개하여 라팔로 조약을 체결함으로써 베르사유 체제에 비판적인 외교 정책을 수행했다.

이오시프 스탈린이 1924년 레닌을 대신했을 때도 치체린은 외무인민위원 직을 유지했으며, 스탈린은 그의 의견을 높이 평가했다.[9] 1928년, 치체린은 외국 투자를 장려하기 위해 자본주의 국가들과의 관계 개선을 원했고, 이 정책은 스탈린의 지지를 받았다.[9][10]

치체린은 중국과의 공식적인 관계 수립과 크렘린의 대중국 정책 설계에 중요한 역할을 했다. 그는 중국 동부 철도, 만주, 몽골 문제에 집중했다.[14]

5. 성격 및 말년

치체린은 괴짜 기질과 강박적인 업무 습관을 가진 인물이었다. 평생 독신으로 지냈으며, 목소리는 낮고 쉬었다고 한다. 낮에는 자고 밤늦게까지 집무했다는 증언도 있다. 모차르트의 팬으로, 그에 관한 저작을 남기기도 했다.

1920년대 후반부터 건강이 악화되어 독일과 프랑스 리비에라 등지에서 요양 생활을 했다.[17] 1930년 막심 리트비노프에게 외무인민위원 직을 넘겨주고 공식적으로 은퇴했다.[17] 이후 불치병으로 인해 친구들과의 교류 및 활동적인 업무에서 멀어졌다.[17] 1936년 사망 당시 소련 국영 신문 ''이즈베스티야''는 그를 고도로 교육받은 외교관이자 세련된 예술 애호가로 묘사했다.[17] 그러나 흐루쇼프 해빙 이전까지 소련 문학에서 거의 언급되지 않았다.[18][19][20]

5. 1. 성격

알렉산드르 바르민은 외무인민위원부에서 일했는데, "치체린은 독특한 습관을 존중해야 하는 사람이었다. 그의 작업실은 책, 신문, 문서에 완전히 파묻혀 있었다… 그는 셔츠 소매를 걷어 올리고, 목에는 커다란 실크 손수건을 두르고, 금속 버클이 달린 슬리퍼를 신고 우리 방으로 종종 걸어 들어왔는데, 편의상 버클을 채울 생각은 전혀 하지 않아 바닥에서 딸깍거리는 소리를 냈다."라고 묘사했다.[15] 아서 랜섬은 1919년에 치체린이 마치 죽은 사람이나 복화술사의 마네킹처럼 말하며, 극심한 피로에 시달리는 인물로 평가했다.[16]치체린은 괴짜 기질이 있었으며, 강박적인 업무 습관을 가지고 있었다. 그는 평생 독신이었으며, 목소리는 낮고 쉰 목소리였다고 한다. 또한 낮에는 자고, 밤늦게까지 집무했다는 증언도 있다. 모차르트의 팬이었으며, 모차르트에 관한 저작이 있다.

5. 2. 말년

1920년대 후반부터 건강이 악화되어 독일과 프랑스 리비에라 등지에서 요양 생활을 했다.[17] 1930년 막심 리트비노프에게 외무인민위원 직을 넘겨주고 공식적으로 은퇴했다.[17] 지속적인 불치병으로 인해 친구들과의 교류 및 활동적인 업무에서 멀어졌다.[17] 1936년 사망 당시 소련 국영 신문 ''이즈베스티야''는 그를 고도로 교육받은 외교관이자 세련된 예술 애호가로 묘사했다.[17] 흐루쇼프 해빙 이전까지 소련 문학에서 거의 언급되지 않았다.[18][19][20]6. 유산

치체린은 초기 소련 외교 정책의 기틀을 마련한 인물로 평가받는다.[17] 라팔로 조약 체결 등 국제 사회에서 소련의 지위를 확보하는 데 기여했다. 대한민국 임시정부 지원, 극동 공화국 활용 등 한반도 문제에도 간접적으로 영향을 미쳤다.

칼루가에는 그의 이름을 딴 거리와 기념비가 있다.

노보데비치 묘지에 안장되었다.

1974년 소련에서 그의 이미지가 담긴 우표가 발행되었다.

참조

[1]

웹사이트

The Chicherins Karaul Estate

https://eng.russia.t[...]

2021-03-16

[2]

서적

Soviet Foreign Policy 1917–1991: A Retrospective

London

1994

[3]

문서

Meyendorff - My Cousin, Foreign Commissar Chicherin

[4]

PhD thesis

British radicals and socialists and their attitudes to Russia, c.1890–1917

http://theses.gla.ac[...]

University of Glasgow

1984

[5]

문서

[6]

서적

The Rise and Fall of the Soviet Empire

[7]

문서

[8]

서적

Religion in the Soviet Union: An Archival Reader

New York University Press

1996

[9]

서적

Birth of Stalinism

[10]

서적

Maxim Litvinov

[11]

문서

[12]

서적

Diplomacy and Revolution

[13]

문서

[14]

논문

"Georgy Chicherin's Role in the Chinese Policy of Soviet Russia"

2014

[15]

서적

One Who Survived

G.P. Putnam's Sons

1945

[16]

서적

Russia in 1919

https://www.marxists[...]

Project Gutenberg (1998)

2021-04-10

[17]

뉴스

Izvestiya

1936-07-08

[18]

서적

Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism

London

1971

[19]

서적

The Diplomats

[20]

문서

[21]

간행물

露国の心臓を衝く

東京日日新聞社・大阪毎日新聞社

1936

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com